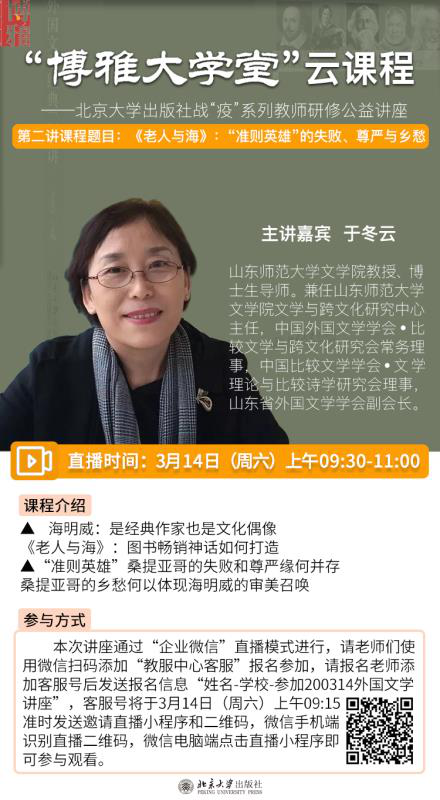

3月14日上午,我院于冬云教授受邀为“博雅大学堂”云课程作了题为“《老人与海》:‘准则英雄’的失败、尊严与乡愁”的学术报告。此次活动是由北京大学“博雅讲坛”和北京大学出版社联合举办的战“疫”系列教师研修公益讲座之二,共有来自全国高校外国文学等相关专业教师1500余人在线观看网络直播。

报告共分四个部分进行。首先,于老师通过介绍海明威的个人生活方式和文学创作实践,阐述了海明威是一位集传统新教职业劳动伦理和现代休闲消费文化于一身的美国经典作家与文化偶像。一方面,海明威的小说以塑造异国空间中的“准则英雄”见长,他们对自己必须担当的职业角色责任的理解,与美国前现代社会中新教徒应神召尽“天职”的劳动美德是一致的。也就是说,一般读者所说海明威推崇的硬汉气质,实则是新教徒信奉的职业劳动伦理这一传统的“美国性”特质在异国空间中的延伸。另一方面,在美国的现代工业社会语境中,劳动异化为技术(technique)主导的机械性重复活动,海明威和他的“准则英雄”们以超凡的职业劳动技艺(skill)(钓鱼、打猎、斗牛、写作等)打造的个人英雄神话,不仅满足了大众失落在现代都市中的怀旧情感,而且使个体自由和感性解放的需求得到了象征性满足。其次,于老师以马克思主义的文学生产理论,结合详实的历史文献资料,考察图书市场上的《老人与海》畅销神话。她指出,《老人与海》的畅销神话背后,是作家和图书传媒面向图书市场的合作共赢关系。一方面,在作家与图书传媒业合谋经营的图书产品生产过程中,出版商以预期的市场利润回报来评估作家的价值,并有倾向性地引导读者的图书选择口味,在作家的大众化、经典化过程中扮演着不可或缺的角色;另一方面,作家对出版商的选择行为,也是其社会角色建构的一个重要组成部分。再次,于老师结合细致的文本细读,分析了“准则英雄”桑提亚哥的失败与尊严。作为一个典型的海明威式硬汉形象,桑提亚哥不仅有着强大的身体力量、出色的钓鱼技巧,而且以一个打渔人的“天职”对待生命的孤独、失败和磨难,彰显出内心深处“可以被毁灭,但不能被打败”的生命尊严。海明威还赋予他以谦和、宽容及惦念世俗生活功利目的等普通人性的复杂性内涵。最后,于老师对小说中先后3次出现的老渔夫的梦作出深层阐释。于老师将桑提亚哥的梦置于古巴、西班牙和美国的历史、文化、国际政治关系背景中来解读,桑提亚哥的梦指向他永远回不去的乡愁——不被美国式现代化文明侵染的西班牙加那利群岛、西北非海岸,金沙滩银沙滩上在温暖的暮色中像小猫一样打闹着玩的一群群狮子,这一审美意境也是作家海明威在文学作品中一再召唤的诗意栖居地。桑提亚哥的乡愁不仅关乎海明威的生命体验和审美召唤,更关乎每一个现代人对心灵归属地的诉求。

直播最后,于老师与观众展开了热情互动,就观众提出的“文本细读、理论批评如何应用到课堂教学”、“前现代与现代、后现代的划分”、“桑提亚哥的梦与乡愁和生态批评的关系”、“男女读者对海明威的接受差异”、“《外国文学经典二十讲》的出版”等相关话题进行了精彩的解答,并对为本次云课程直播工作提供编辑设计和技术支持的工作人员表达了诚挚的感谢。

此次学术报告结合实证文献、文本解读和理论分析,揭示了海明威《老人与海》文学文本生成和经典地位确立过程中背后隐匿的多重文化张力,提供了解读《老人与海》的新视角、新方法,既助益读者理解海明威独特的文学魅力和文化英雄地位,也揭橥了海明威与美国现代化进程中的现代性问题之间的复杂关系。此次讲座兼具知识性和学术性,为疫情期间高校教师居家学术生活提供了一场丰盛且有深度的知识飨宴,反响热烈。

撰稿人:毛建雷、宋宝平;审核人:刘亚;屏幕截图拍摄:毛建雷